O Brasil não nasceu da conciliação. Nasceu da violência. Não foi parido em gesto de encontro, mas forjado em laboratório de dor. Não foi concebido em amor, mas no estupro. Não floresceu em harmonia, mas no conflito permanente. O que chamam de mestiçagem é o nome polido de uma ferida que não cicatriza. É a marca da dominação que atravessou séculos. É a assinatura de um pacto perverso que sempre manteve os pobres, os negros, os indígenas e até os miseráveis da Europa escravista no lugar da humilhação.

.

A história oficial insiste em nos vender o mito da cordialidade. A fábula de que a miscigenação foi símbolo de tolerância. A mentira de que a convivência racial no Brasil foi mais suave, mais humana, mais civilizada do que em outras partes do mundo. Mas essa narrativa não resiste a uma só pergunta: como pode haver harmonia quando o ato fundador foi o estupro? Como pode haver conciliação quando as primeiras sementes de nossa mestiçagem foram plantadas à força, no seio de meninas arrancadas da infância, de mulheres violentadas, de idosas tratadas como objeto descartável?

.

As pesquisas genéticas são testemunhas. Elas revelam que a maioria da população brasileira é mestiça. Que em cada um de nós há traços de diferentes origens. Mas a frieza do dado científico precisa ser lida pela lente da história. Não foi mistura voluntária. Não foi encontro alegre. Foi imposição brutal. Foi genealogia arrancada à força. Foi sangue misturado sob o peso da humilhação. A porcentagem genética que se revela em laboratórios modernos carrega em si o eco de um crime coletivo.

O colonialismo inaugurou essa máquina. Os portugueses não vieram para dialogar. Vieram para saquear. Vieram para arrancar riquezas, terras, corpos e deuses. Vieram para impor seu idioma como arma de apagamento. Vieram para transformar o estupro em política demográfica. O encontro entre colonizador e colonizado não foi pacto. Foi massacre. O corpo das mulheres indígenas foi o primeiro campo de batalha. Meninas arrancadas de suas aldeias, estupradas em série, utilizadas como instrumento de poder, transformadas em objeto de guerra. A violência contra as indígenas foi método de dominação. Foi forma de quebrar resistências. Foi maneira de destruir vínculos comunitários.

.

Quando os navios negreiros começaram a cortar o Atlântico, essa lógica apenas se aprofundou. Mulheres africanas, sequestradas de suas aldeias, acorrentadas como mercadorias, eram estupradas já no porão das embarcações. Chegavam ao Brasil não apenas como mão de obra escravizada, mas como corpos disponíveis ao gozo perverso dos senhores. O estupro foi rotina, foi prática sistemática, foi método de produção de mais escravos. O útero das mulheres negras foi transformado em fábrica involuntária. A maternidade foi arrancada de sua dignidade e reduzida a instrumento de enriquecimento.

.

Mas não foram apenas as mulheres indígenas e pretas. Também as mulheres brancas pobres, trazidas da Europa faminta, eram empurradas para a indignidade. Eram filhas da miséria europeia, muitas vezes encarceradas, outras vezes vendidas como solução para os excedentes populacionais. Chegavam ao Brasil como mão de obra barata, mas logo eram tragadas pela lógica patriarcal. Tornavam-se amantes forçadas, concubinas involuntárias, objetos de satisfação de senhores que confundiam poder com humanidade. A miséria europeia foi importada, mas aqui encontrou um destino ainda mais cruel: a exploração sexual de mulheres que, mesmo brancas, não eram vistas como iguais. Eram vistas como carne de segunda classe, úteis apenas para aliviar instintos e reproduzir corpos.

.

Essa tríade de violência contra as pretas, contra as indígenas, contra as brancas pobres é a base da mestiçagem brasileira. Não há como celebrá-la como riqueza cultural sem cometer novo crime contra a memória. O Brasil mestiço não nasceu do amor. Nasceu da imposição. Não nasceu da convivência pacífica. Nasceu da guerra, do estupro, da exploração. Cada corpo mestiço é arquivo vivo dessa verdade. Cada traço pardo é cicatriz dessa história.

A monarquia consolidou esse sistema. Fez do tráfico de gente um dos pilares da economia. Alimentou as elites com o sangue negro. Sustentou fortunas sobre o açoite e a humilhação. E a república, ao nascer, não libertou. Apenas trocou as formas de aprisionamento. Libertou juridicamente os negros, mas os condenou à marginalidade. Expulsou os indígenas de suas terras, negou-lhes humanidade. Lançou os imigrantes pobres em cortiços e fábricas degradantes. Nenhuma ruptura, nenhuma salvação. Apenas continuidade de uma engrenagem que sempre soube se reinventar para manter os mesmos no poder e os mesmos na subalternidade.

.

Eu sou mestiço. Assim me registra o Estado: pardo. Essa é a marca que aparece em meus documentos. Mas não aceito ser reduzido à neutralidade dessa categoria. Não aceito ser aprisionado pela indefinição. Eu me autodeclaro negro. Porque só na negritude encontro dignidade política. Só na negritude encontro identidade cívica. Só na negritude encontro um pertencimento que me restitui como sujeito da história. Sou mestiço por imposição da violência. Sou negro por decisão consciente. Minha autodeclaração é gesto político. É recusa do destino da ambiguidade. É escolha de transformar dor em luta, ferida em palavra, silêncio em grito.

.

Negar a Parditude é negar essa ferida. É esconder o que a mestiçagem realmente significou. É fingir que a mistura foi harmonia quando foi miséria imposta. É repetir a mentira da democracia racial, esse mito conveniente que sempre serviu à branquitude. O mito da harmonia foi o álibi perfeito para justificar privilégios. Foi o verniz que cobriu séculos de estupro.

.

Mas a verdade insiste em falar. A verdade está escrita nos corpos. Está marcada nos rostos. Está inscrita no DNA. Cada brasileiro carrega em si a prova desse crime fundador. Cada mestiço é cicatriz viva. Cada pardo é ferida que fala.

.

O corpo mestiço não é apenas carne. É cicatriz. É testemunho vivo de uma história que nunca foi contada em sua inteireza, porque sempre se tentou silenciá-la sob o véu do mito da harmonia. O corpo mestiço é arquivo que não se apaga, é prova que atravessa séculos, é documento inscrito na pele, no cabelo, no traço do rosto. Cada corpo pardo é um mapa da violência colonial. Cada feição mestiça é uma lembrança de que a história brasileira foi fundada sobre a humilhação.

O pardo, como categoria criada e mantida pelo Estado, nunca foi inocente. Sempre foi linha movediça, terreno de manipulação, fronteira que se desloca conforme a conveniência das elites. Ora serve de vitrine para o mito da democracia racial, como prova de que todos convivem em harmonia, ora é descartado como corpo descartável, empurrado para a periferia, para o presídio, para a margem. O pardo é moeda de troca, massa moldável, recurso simbólico de um sistema que não sobrevive apenas pela exclusão direta, mas também pela confusão calculada.

.

A branquitude, astuta em sua engenharia social, sempre soube manipular a ambiguidade. Incluiu alguns mestiços em espaços de visibilidade, para mostrar ao mundo que não havia segregação, mas manteve a estrutura intacta. Empurrou a maioria dos pardos para a miséria, mas exaltou exceções como exemplos de mobilidade possível. Essa manipulação não é resquício do passado. Ela se atualiza todos os dias, na publicidade que vende a cor morena como estética exótica, no jornalismo que insiste em enquadrar a violência urbana como problema dos pardos e pretos, no Estado que registra sem compreender, que classifica sem libertar.

.

Ser pardo é viver sob a sombra da suspeita. Não ser branco o suficiente, não ser negro o bastante. É ter a identidade constantemente julgada, medida, colocada em tribunal invisível. É viver numa encruzilhada em que cada olhar interroga: quem você é de verdade? O pardo é obrigado a responder a uma pergunta que não fez. É condenado a justificar sua própria existência diante de uma sociedade que o prefere indefinido, porque o indefinido pode ser manipulado.

.

É por isso que a Parditude é tão necessária. Porque nomeia a ferida. Porque expõe o jogo perverso. Porque rompe com o silêncio. Parditude não é invenção arbitrária, não é capricho acadêmico. É cicatriz transformada em palavra. É memória transformada em denúncia. É a recusa de aceitar que a ambiguidade seja tratada como inocência. Parditude é grito que desmascara a cordialidade.

Eu, mestiço registrado como pardo, sei o peso dessa oscilação. Carrego no documento oficial a marca da indefinição. Mas recuso o destino que me oferecem. Recuso ser massa neutra, recuso ser categoria manipulável. É por isso que me autodeclaro negro. Não porque nego minha mestiçagem, mas porque recuso que ela seja usada contra mim. Porque sei que só na negritude encontro dignidade política. Só na negritude encontro identidade cívica. Só na negritude encontro pertencimento coletivo. Sou mestiço pela violência que me gerou, mas sou negro pela decisão que me liberta.

.

A autodeclaração é gesto político. É insurgência contra o Estado que me nomeia sem me ouvir. É recusa da manipulação da branquitude. É adesão à luta histórica dos que sempre resistiram. Minha negritude é escolha consciente de dignidade. É minha forma de dizer: não aceito ser quase. Não aceito ser indefinição. Não aceito que minha cicatriz seja silenciada.

.

A Parditude, longe de dividir, fortalece. Porque denuncia o mecanismo oculto. Porque mostra que a ambiguidade não é neutra, mas estruturante do racismo brasileiro. Porque lembra que pardos e pretos compartilham a mesma história de subalternização, ainda que vivida em intensidades diferentes. Parditude não separa. Parditude une na denúncia. Parditude expõe a engrenagem que a branquitude sempre quis esconder.

.

Muitos temem essa palavra porque ela obriga a encarar o crime fundador. Obriga a admitir que a mestiçagem nasceu do estupro, não do amor. Obriga a ver que o Brasil é filho da violência, não da conciliação. Obriga a ouvir o corpo mestiço como cicatriz viva, como prova irrefutável. Esse incômodo revela o medo da memória. Porque se aceitarmos a Parditude, teremos de desmontar o mito inteiro. Teremos de admitir que a democracia racial nunca existiu. Teremos de reconhecer que a cordialidade foi apenas máscara para a violência.

.

Mas sem essa verdade não há futuro. O futuro não pode ser construído sobre a mentira. Não pode ser erguido sobre a conciliação fabricada. Não pode ser projetado sobre o esquecimento. É preciso ouvir a ferida. É preciso dar voz à cicatriz. É preciso aceitar que o corpo mestiço não é símbolo de riqueza cultural, mas testemunho de humilhação.

.

Eu sei o que significa viver na pele a condição de pardo. Não é estatística, não é conceito abstrato. É experiência cotidiana. É sentir-se fora de lugar em todos os lugares. É carregar um corpo que nunca é plenamente aceito. Que ora é visto como quase branco, ora como quase negro, mas sempre como quase. É viver em permanente suspeição, em permanente deslocamento. É experimentar o olhar que me questiona, o comentário que me exige provar, a dúvida que me atravessa. Ser pardo é ser julgado por um tribunal invisível, sem direito à defesa, sem possibilidade de absolvição.

E é exatamente por isso que a autodeclaração negra é ato de libertação. É o gesto que rompe a lógica da indefinição. É a escolha consciente de uma identidade política e cívica. Não é negar minha mestiçagem, mas recusar que ela seja usada como ferramenta de manipulação. Não é apagar a cicatriz, mas inscrevê-la em um projeto coletivo. Ao me autodeclarar negro, eu transformo minha ferida em bandeira. Transformo meu silêncio em grito. Transformo minha cicatriz em denúncia.

Ser negro, para mim, é mais que categoria racial. É decisão de humanidade. É recusa do lugar do quase. É afirmação de uma dignidade que não me foi concedida, mas que eu reivindico. Ao me declarar negro, inscrevo meu corpo mestiço na luta histórica da negritude. Uma luta que não é apenas contra o racismo individual, mas contra toda a estrutura que o sustenta. Uma luta que é também pela memória, pela reparação, pela possibilidade de futuro.

.

Essa escolha não é isolada. Milhões vivem a mesma encruzilhada. Milhões carregam em seus corpos a marca da violência. Milhões foram registrados como pardos, mas sabem que essa categoria não os protege, não os dignifica, não os liberta. A Parditude, ao nomear a ferida, abre espaço para que essas vozes se encontrem. Para que a ambiguidade se torne denúncia. Para que a indefinição se transforme em palavra coletiva.

.

Há quem diga que reconhecer a Parditude é dar armas à branquitude. Que é fragmentar a luta. Mas é o contrário. O que dá armas à branquitude é o silêncio. O que fortalece o mito é a recusa de nomear. O que perpetua o racismo é a mentira da harmonia. A Parditude, ao contrário, desestabiliza. Porque revela a engrenagem. Porque denuncia o estupro fundador. Porque obriga a admitir que a mestiçagem não foi festa, mas trauma.

.

É preciso dizer com clareza: a mestiçagem não foi escolha, foi imposição. Não foi diálogo, foi violência. Não foi harmonia, foi estupro. E cada corpo mestiço é cicatriz dessa violência. Cada pardo é prova viva desse crime coletivo. Negar isso é negar a própria história. É repetir a mentira conveniente. É perpetuar a humilhação.

Eu, mestiço registrado como pardo, mas negro por autodeclaração, me inscrevo nesse gesto de ruptura. Minha autodeclaração é insurgência contra a manipulação da branquitude. É recusa da categoria que me reduz a indefinição. É adesão a uma linhagem de luta que sempre resistiu, mesmo quando tudo parecia perdido.

.

E quando falo da Parditude, não falo de mim apenas. Falo das mulheres pretas estupradas sistematicamente, transformadas em matrizes involuntárias. Falo das mulheres indígenas arrancadas de suas aldeias, usadas como botim de guerra. Falo das mulheres brancas pobres, trazidas da miséria europeia, empurradas à indignidade. Falo de todas as que foram violentadas para que o Brasil mestiço existisse. A Parditude é a voz dessas mulheres. É a memória inscrita em cada corpo mestiço. É a denúncia de que não somos frutos do amor, mas da violência.

.

Negar a Parditude é apagar essas vozes. É transformar em mito o que foi trauma. É encobrir com o véu da cordialidade aquilo que foi guerra. É repetir a mentira da democracia racial, essa farsa que serviu apenas para proteger privilégios. A Parditude, ao contrário, rasga o véu. Mostra a cicatriz. Expõe a ferida.

.

E a ferida fala. Fala no DNA revelado pelas pesquisas. Fala no rosto de cada brasileiro. Fala no corpo de cada mestiço. Fala na exclusão que ainda hoje marca os pardos e pretos como cidadãos de segunda classe. Fala no encarceramento em massa. Fala na violência policial. Fala na precariedade das periferias. O passado não é passado. O passado é presente. A violência não ficou para trás. Ela se atualiza todos os dias.

A Parditude é a palavra que nos obriga a escutar essa voz. É a ferida transformada em linguagem. É a cicatriz convertida em acusação. Não é retrocesso. Não é fragmentação. É coragem. É enfrentamento. É memória insurgente.

.

Eu digo, então: minha ferida é minha voz. Minha cicatriz é minha bandeira. Minha autodeclaração é meu gesto de humanidade. Eu sou mestiço no registro oficial, mas sou negro por decisão. Porque só assim posso transformar dor em luta, silêncio em grito, trauma em futuro.

.

A Parditude é memória insurgente. É cicatriz que recusa ser apagada. É palavra que nos obriga a enxergar o que sempre foi escondido. Muitos a temem porque sabem: nomear é expor. Dar nome é arrancar a máscara. E a máscara do Brasil sempre foi a cordialidade. Sempre foi o mito da harmonia. Sempre foi a narrativa confortável de que somos todos misturados, todos iguais, todos irmãos. Mas essa narrativa é mentira. É estratégia de poder. É modo de calar a ferida.

.

A branquitude não teme apenas a luta dos negros retintos. Ela teme também o grito dos pardos, porque o pardo revela sua hipocrisia. O pardo é a prova de que não houve democracia racial, mas estupro racial. O pardo é testemunha de que a miscigenação não foi ato de escolha, mas imposição violenta. O pardo é documento vivo da perversidade. Nomear a Parditude é dizer: não acreditamos mais no mito. Não aceitamos mais o silêncio. Não toleramos mais a mentira.

E é nesse ponto que minha própria identidade se torna parte da denúncia. Eu sou mestiço, registrado como pardo, mas negro por autodeclaração. Esse gesto não é apenas pessoal. É político. É insurgente. É recusa da categoria que me quer indefinido. É adesão à negritude como espaço de dignidade e pertencimento. Minha autodeclaração é meu modo de dizer que a Parditude não é invenção arbitrária. É ferida real. É memória inscrita em milhões de corpos.

.

Negar a Parditude é negar as mulheres violentadas. É negar as pretas que tiveram seus corpos transformados em fábricas de escravos. É negar as indígenas arrancadas de suas comunidades. É negar as brancas pobres trazidas da Europa para serem exploradas. É negar que o Brasil nasceu da violência. É repetir a farsa da convivência harmoniosa. É perpetuar o racismo como se fosse natural.

.

A luta antirracista precisa da Parditude. Porque ela expõe a engrenagem oculta. Porque ela revela que o racismo não opera apenas pela exclusão aberta, mas também pela manipulação da ambiguidade. Porque ela mostra que o mito da democracia racial não é inocente, mas funcional à manutenção dos privilégios. A Parditude fortalece a luta porque devolve ao corpo mestiço sua voz.

.

Não é fragmentação, é unidade pela verdade. Não é retrocesso, é avanço pela memória. Não é cisão, é solidariedade forjada no enfrentamento. O que enfraquece a luta não é a Parditude. O que enfraquece a luta é o silêncio. É a mentira. É a recusa de nomear.

E é por isso que eu digo: a Parditude é ferida que fala. E essa fala é insuportável porque obriga o Brasil a se reconhecer. Obriga a admitir que a violência não acabou. Obriga a perceber que o racismo não é passado, mas presente. Obriga a encarar que a mestiçagem não é riqueza cultural, mas trauma histórico.

.

Cada vez que alguém nega a Parditude, o que faz é proteger o privilégio. O que faz é repetir a estratégia da branquitude. O que faz é encobrir o estupro com a palavra harmonia. O que faz é transformar a violência em mito.

.

Mas a verdade insiste em emergir. A ferida insiste em falar. O corpo mestiço insiste em gritar. A cicatriz insiste em ser lembrada. Não há como calar a Parditude. Não há como enterrar essa memória. Não há como impedir que a verdade seja dita.

.

Eu digo, então: a Parditude é denúncia. É acusação contra séculos de exploração. É memória contra o apagamento. É grito contra o silêncio. E eu, mestiço registrado como pardo, mas negro por decisão política, sou parte dessa denúncia. Minha voz é ferida que fala. Minha existência é cicatriz que acusa. Minha autodeclaração é bandeira que convoca.

.

A ferida fala. E quando fala, desorganiza o país. Desmonta os mitos, rompe as máscaras, rasga os véus. Obriga o Brasil a se ver diante do espelho. E o reflexo não é harmonia, não é cordialidade, não é democracia racial. O reflexo é cicatriz. O reflexo é violência. O reflexo é estupro.

A Parditude é a palavra que dá voz a esse reflexo. É a língua da ferida. É o grito da cicatriz. Muitos temem essa palavra porque ela não permite mais fingir. Ela não permite mais narrar o Brasil como um país de convivência pacífica. Ela obriga a admitir que somos filhos da dor.

.

Mas a ferida, ao falar, não apenas denuncia. Ela convoca. Convoca-nos a transformar a dor em luta. Convoca-nos a fazer da memória um horizonte. Convoca-nos a recusar a neutralidade. Convoca-nos a inscrever a Parditude como acusação permanente contra o racismo. Convoca-nos a nos declararmos negros como gesto de dignidade, mesmo quando o Estado nos registra como pardos.

.

Eu, mestiço registrado como pardo, mas negro por autodeclaração, sei que minha identidade não é detalhe. É minha arma. É meu modo de existir com dignidade. É minha resposta à violência que me gerou. É meu modo de transformar cicatriz em bandeira. Minha autodeclaração é insurgência. É minha forma de dizer: não sou quase. Não sou indefinição. Não sou estatística. Sou sujeito da história.

.

A Parditude, unida à negritude, aponta para o futuro. Porque sem memória não há futuro. Sem verdade não há emancipação. Sem cicatriz não há libertação. O Brasil só terá futuro quando ouvir a ferida. Quando aceitar que a mestiçagem não foi festa, mas trauma. Quando admitir que o racismo não é exceção, mas fundamento. Quando transformar o silêncio em luta.

E o futuro que nasce dessa ferida não é reconciliação superficial. Não é esquecimento. Não é conciliação fabricada. O futuro que nasce da Parditude é radical. É construído sobre a coragem de enfrentar a violência. É erguido sobre a verdade da memória. É forjado na luta contra os privilégios. É horizonte que só se abre quando a cicatriz fala em voz alta.

.

Eu digo, então: minha ferida é minha voz. Minha cicatriz é minha bandeira. Minha autodeclaração é meu futuro. Eu sou mestiço no registro oficial, mas sou negro por decisão consciente. E porque sou negro, minha existência é denúncia. Porque sou negro, minha voz é acusação. Porque sou negro, minha vida é convocação.

.

Que a ferida fale. Que a cicatriz grite. Que a memória acuse. Que a negritude responda. Que o Brasil, finalmente, ouça o que sempre tentou silenciar. Só assim o futuro poderá nascer. Um futuro em que os pobres, os negros, os indígenas, os descendentes de imigrantes miseráveis, todos os corpos marcados pela humilhação, possam existir como sujeitos da história.

.

A Parditude é ferida que fala. A negritude é a luta que responde. Juntas, memória e dignidade, podem escrever o capítulo que este país sempre adiou. Que ele comece agora. Porque o futuro não pode esperar mais.

—————

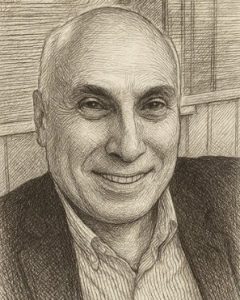

*Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor aposentado do Departamento de Sociologia da UFRJ. Suburbano de Marechal Hermes, é torcedor apaixonado do Flamengo e portelense de coração. Com formação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciências Sociais, construiu uma trajetória acadêmica marcada pelo estudo da violência urbana, do poder local, das exclusões sociais e das sociabilidades periféricas. Atuou como gestor público nos governos estadual e federal, e atualmente é pesquisador associado ao LAPPCOM e ao NECVU, ambos da UFRJ. É analista político e social, colunista do site Agenda do Poder e de diversos meios de comunicação, onde comenta a conjuntura brasileira com olhar crítico e comprometido com os direitos humanos, a democracia e os saberes populares. Leitor compulsivo e cronista do cotidiano, escreve com frequência sobre as experiências urbanas e humanas que marcam a vida nas cidades.

———————

** Leia outros artigos e crônicas do autor publicados na revista. clique aqui

.

Leia também:

- Paulo Baía – é tempo de alteridades radicalizadas

- Paulo Baía – pensamento social e político de José de Souza Marques