Há algo de fatigado no planeta, uma respiração curta que atravessa os continentes e parece pedir socorro. Outubro de 2025 se ergue como um tempo de transbordamento. A Terra já não suporta os excessos de uma humanidade que se acreditou eterna. As florestas queimam, os rios se envenenam, os oceanos sobem e as cidades se sufocam sob o peso de sua própria pressa. O planeta, saturado, devolve à humanidade o reflexo do seu desvario. A crise climática é o espelho de uma crise mais funda: a crise civilizacional. E é o Brasil, com sua beleza trágica e sua violência cotidiana, o retrato mais nítido desse colapso.

.

A civilização moderna se construiu sobre a crença no progresso, e o progresso virou religião. A ciência, o capital e a técnica se uniram para prometer um paraíso de consumo e conforto. Mas o paraíso se converteu em inferno. O que se chamava desenvolvimento tornou-se destruição sistemática. A economia global transformou o planeta em um mercado e a vida em estatística. O dinheiro se tornou medida universal e o tempo, uma mercadoria em extinção. O século XXI é o tempo da saturação. Nada falta, exceto sentido.

.

No Brasil, essa crise se encarna em carne viva. O país que abriga a maior floresta tropical do mundo e o maior aquífero subterrâneo do planeta é também aquele que mais mata ambientalistas, que mais desmata, que mais polui suas águas, que mais desperdiça sua beleza. A Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e os Pampas são biomas feridos por um mesmo projeto: o da exploração infinita. O agronegócio avança sobre os territórios indígenas e quilombolas, a mineração devora montanhas e rios, o garimpo contamina os peixes com mercúrio e o ar com cinza. O que está sendo exterminado não é apenas a natureza, mas a própria alma do país.

E, ao mesmo tempo, nas cidades, um outro Brasil agoniza. As metrópoles cresceram como monstros desgovernados. As periferias se tornaram o avesso do progresso. Nas favelas do Rio, nas quebradas de São Paulo, nas palafitas de Belém, nas comunidades de Fortaleza, Recife e Salvador, a vida pulsa em permanente estado de alerta. O Estado chega armado, a justiça chega atrasada e a esperança chega cansada. O cotidiano é uma coreografia de sobrevivência, uma dança entre a bala e o pão, entre o medo e a invenção. As favelas são o coração exposto da modernidade: o lugar onde a desigualdade se torna visível e a vida, uma arte de resistência.

.

A mesma civilização que destrói a floresta é aquela que marginaliza a favela. São expressões diferentes da mesma lógica de extermínio. O mesmo sistema que transforma a natureza em recurso transforma as pessoas em descartáveis. O mesmo poder que derruba árvores sem culpa mata corpos sem remorso. A violência ambiental e a violência social são irmãs siamesas. A floresta queimada e o menino morto na favela são faces do mesmo colapso ético. O país que destrói seus biomas é o mesmo que extermina seus pobres.

.

Mas o Brasil é também o lugar onde a resistência assume formas múltiplas e belas. No coração da floresta, os povos indígenas continuam a defender o que resta de equilíbrio no planeta. São eles que lembram ao mundo que a Terra é um ser vivo e não uma mercadoria. São eles que sabem que a água tem espírito, que o rio é parente, que o fogo pode ser sagrado se for cuidado. No Cerrado, as mulheres quebradeiras de coco preservam modos de vida ancestrais. No semiárido, o povo sertanejo reinventa a convivência com a seca, transformando o que antes era miséria em sabedoria. Nos manguezais, os pescadores e marisqueiras resistem à invasão dos portos e das indústrias. No litoral, os caiçaras lutam contra o turismo predatório. A floresta, o sertão, o rio e o mar são territórios de uma mesma luta: a luta pela vida.

Nas cidades, essa luta assume outro rosto. As favelas são florestas verticais de concreto e desejo. Nelas, o que brota não é árvore, mas solidariedade. Nas vielas, nas escadarias, nos becos e lajes, o povo inventa formas de existir que desafiam a morte cotidiana. São comunidades que organizam creches, hortas, cooperativas, grupos de cultura, redes de apoio. São mulheres que cuidam das outras, mães que transformam o luto em movimento, jovens que fazem da arte uma arma e da palavra um escudo. São lideranças comunitárias que enfrentam facções e milícias, que mediam conflitos, que garantem o básico onde o Estado falha. Nas favelas, o colapso é visível, mas também é visível a possibilidade de recomeço.

.

A criminalidade, o tráfico e as milícias não nasceram por acaso. São frutos da ausência e da perversão do Estado. Onde a política abandona, o crime governa. Onde a justiça não chega, o medo se torna lei. As facções disputam o território da miséria, e as milícias transformam a segurança em negócio. Elas controlam o gás, o transporte, a internet, o voto, a vida. São o Estado paralelo que espelha e aperfeiçoa as práticas do Estado real: cobrar, punir, lucrar. A violência não é anomia, é método. É a linguagem mais eficiente do poder.

.

E, no entanto, mesmo sob esse domínio, há brechas. Há mulheres que enfrentam o medo, há jovens que desafiam o destino, há artistas que transformam dor em beleza. A periferia é a vanguarda de uma estética da resistência. O rap, o funk, o slam, o grafite, o teatro de rua e o cinema comunitário são expressões políticas e afetivas. Eles narram o país que a elite insiste em não ver. Eles dão nome ao que foi silenciado, rosto ao que foi invisível. São a literatura viva de um Brasil que resiste com o corpo.

A violência cotidiana contra as mulheres, as crianças e os idosos é a continuidade dessa mesma lógica de desumanização. A mulher negra e pobre é o elo mais exposto da corrente de opressões. Ela sustenta a família, o bairro, a escola, o trabalho e ainda é a que mais sofre a violência doméstica, o assédio, o desemprego e a fome. As crianças crescem sob o som de tiros e sirenes, aprendem a correr antes de andar, a desconfiar antes de confiar. Os idosos são abandonados como se o tempo não tivesse valor. Uma sociedade que despreza suas mulheres, suas crianças e seus velhos é uma sociedade que perdeu o sentido de si.

.

O Brasil de 2025 é um mosaico de sobrevivências. É o país do luxo e da fome, da tecnologia e da falta d’água, do agronegócio exportador e da criança que dorme sem jantar. É o país que vende a imagem da floresta enquanto assassina seus guardiões; que exalta o empreendedorismo enquanto destrói os direitos; que aplaude a inovação enquanto condena o pensamento. O neoliberalismo transformou a cidadania em consumo e o sonho em dívida. A democracia, enfraquecida, tenta respirar em meio ao caos, enquanto as corporações ditam a política, as igrejas ocupam o Estado e os algoritmos substituem o diálogo.

.

O mundo digital, que prometia conexão e liberdade, tornou-se o mais sofisticado instrumento de controle. As redes sociais alimentam o ódio, a polarização e o consumo. As emoções foram colonizadas, o tempo foi privatizado, a atenção virou mercadoria. A violência simbólica ganhou nova forma: o algoritmo decide o que se vê, o que se pensa, o que se sente. A sociedade da informação é, na verdade, a sociedade da distração. E o resultado é o esvaziamento do sentido político. A crise civilizacional é também uma crise de linguagem. Já não sabemos nomear a dor, o amor, o bem comum. Tudo virou dado, estatística, simulação.

Mas, mesmo nesse deserto simbólico, há vida. Há, nas universidades públicas, nas escolas de bairro, nos terreiros, nas aldeias, nos quilombos, nas favelas e nas redes solidárias, um outro projeto de humanidade. Um projeto baseado no cuidado, na escuta, na partilha. Há cientistas que estudam o clima e defendem o planeta com rigor e paixão. Há professores que insistem em ensinar, mesmo sem salário digno. Há jovens que reinventam a economia, criando cooperativas, aplicativos sociais e startups comunitárias. Há poetas que escrevem em muros, artistas que pintam esperança em viadutos, padres e pastores que pregam igualdade, mães que fazem da fé um ato político. A resistência é múltipla, discreta, mas incandescente.

.

A crise civilizacional não é apenas o colapso do mundo natural. É o colapso da imaginação moral. O que está em ruína é a capacidade de empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro. As guerras, as ditaduras, as milícias, os genocídios e os ecocídios são sintomas de uma doença mais profunda: a separação entre o humano e o mundo. A racionalidade moderna se julgou soberana e rompeu o vínculo com o planeta. Agora, o planeta cobra o preço da soberba. O aquecimento global é a vingança da Terra contra a arrogância humana.

.

Eduardo Viveiros de Castro, em suas reflexões sobre o perspectivismo ameríndio, ensina que a floresta pensa e que a natureza é também sujeito. Essa ideia, que a ciência moderna relegou ao mito, hoje retorna como sabedoria necessária à sobrevivência. A cosmologia indígena é uma ciência da relação, uma ética da interdependência. Tudo o que existe é rede. Tudo o que vive se relaciona. Essa visão não é poética apenas; é política e ecológica. O colapso climático é o resultado de séculos de negação dessa verdade.

A crise climática, portanto, é mais que ambiental. É econômica, social, emocional, espiritual. Afeta a comida que chega à mesa, o ar que se respira, o corpo que trabalha, a casa que inunda, a alma que se esgota. No Brasil, manifesta-se com ferocidade. O calor extremo castiga as periferias sem árvores, a seca destrói plantações no Nordeste, as enchentes devastam cidades no Sul e no Sudeste, o mar avança sobre as praias do Norte. As mudanças climáticas não são mais um futuro distante, mas um cotidiano de desespero.

.

A crise climática expõe a desigualdade como nenhuma outra. Os que menos poluem são os que mais sofrem. As comunidades indígenas e ribeirinhas, os moradores das encostas, os catadores de lixo, os sem-teto e os pequenos agricultores pagam o preço da insustentabilidade dos ricos. O colapso ambiental é também um colapso social. E o Brasil, com suas contradições, é o espelho mais nítido desse abismo.

.

Mas o mesmo país que sangra é o país que sonha. Eliane Brum escreve que há no Brasil “ilhas de futuro” resistindo em meio ao naufrágio. Essas ilhas não estão nos centros financeiros, mas nas margens. São aldeias, escolas públicas, hortas urbanas, comunidades de pescadores, movimentos sociais, redes de solidariedade. São territórios onde o mundo ainda é cuidado.

.

Luiz Antônio Machado da Silva, em sua sociologia do cotidiano das favelas, revelou que a vida nas margens é feita de invenção e coragem. A favela é o lugar onde o humano insiste, onde a solidariedade é método e o afeto é sobrevivência. A sociabilidade das favelas é o laboratório de uma nova ética civilizatória: nelas, a vida não é descartável. Cada gesto de partilha, cada cuidado comunitário é uma semente de futuro.

Michel Misse mostra que a violência é o modo como o poder se distribui no Brasil. A criminalização da pobreza e a naturalização da desigualdade são mecanismos de controle social. O crime e o Estado compartilham uma mesma gramática: a da punição. A violência não é exceção; é estrutura. E a crise civilizacional se torna visível quando o Estado se comporta como milícia e a milícia como Estado.

.

O século XXI é o século da saturação. Saturação de consumo, de informação, de desmatamento, de indiferença. Nunca se falou tanto em liberdade e nunca se viveu tão prisioneiro. O homem moderno é o escravo das suas próprias ferramentas. O tempo é controlado por algoritmos, o desejo é moldado por publicidade, o corpo é vigiado por câmeras, a mente é colonizada por telas. A promessa de autonomia se converteu em dependência.

.

O Brasil é uma metáfora dessa contradição: um país exuberante e exausto. Tudo nele é excesso. A abundância e a escassez se tocam. Há fartura de natureza e miséria de política, riqueza de cultura e pobreza de reconhecimento. O país das águas é também o país da sede. O país da alegria é também o país do luto.

A crise civilizacional, como descrevem os pensadores contemporâneos, é o esgotamento de um modelo de mundo. Um modelo baseado na exploração ilimitada, na crença cega no progresso, na separação entre homem e natureza, no individualismo competitivo e na lógica do lucro. Esse modelo transformou o planeta em negócio e o humano em consumidor.

.

Mas o colapso também é oportunidade. Todo fim carrega um início. A Terra está forçando a humanidade a mudar. A mudança virá do centro? Dificilmente. Como lembra Eliane Brum, a transformação vem das margens. São os povos originários, as mulheres, os pobres, os jovens e os artistas que estão reinventando o sentido do viver.

.

Nas aldeias, resiste a sabedoria ancestral. Nos quilombos, resiste a memória do corpo e da terra. Nas favelas, resiste o afeto. Nas universidades públicas, resiste o pensamento. E em cada uma dessas resistências pulsa a possibilidade de uma nova civilização.

.

O que se chama de crise é, na verdade, parto. É o nascimento de outra forma de ser. A dor que sentimos é a dor de uma travessia.

O Brasil, por sua complexidade, é o espelho desse parto global. Aqui, tudo se mistura: o barro e o asfalto, o sagrado e o profano, o passado e o futuro. Aqui, a sobrevivência é também criação. Aqui, a esperança não é ingenuidade; é método.

.

A crise climática e a crise civilizacional são irmãs. Ambas nascem da mesma origem: a arrogância humana. Ambas apontam para o mesmo remédio: a humildade. Precisamos reaprender a viver com o mundo, e não sobre ele.

.

Eduardo Viveiros de Castro diz que o futuro da humanidade talvez dependa de “virar indígena”. Não no sentido de imitar as culturas originárias, mas de reaprender o vínculo com a Terra, com o outro e com o invisível. Ser indígena, nesse contexto, é reconhecer a Terra como mãe, e não como recurso.

Essa é a tarefa do nosso tempo: transformar o colapso em consciência.

.

O que chamamos de fim do mundo é o fim de uma ideia de humanidade. A Terra não está morrendo, está reagindo. O planeta não é vítima, é corpo vivo. O que perece é o sistema que acreditou poder existir sem vínculos. A modernidade foi uma experiência de separação. O homem separou-se da natureza, da comunidade, do sagrado, da emoção e da memória. Agora, tudo retorna como cobrança: o calor, a seca, as tempestades, a solidão, a violência. O preço da separação é o colapso.

A crise civilizacional é, portanto, o colapso do mito do progresso. A crença de que o futuro seria sempre melhor, de que a técnica redimiria o humano, de que a racionalidade triunfaria sobre o caos. O resultado é o contrário: a técnica aprofundou o caos, o progresso produziu desigualdade, e a razão virou instrumento de destruição. O século XXI é o tempo em que o humano descobre o limite do próprio poder.

.

Eliane Brum afirma que “o colapso é também uma oportunidade de criação”. Essa frase contém uma das verdades mais necessárias do nosso tempo. O colapso revela o que estava escondido: a capacidade de recomeçar. O fim do mundo é apenas o fim de uma forma de viver.

.

Luiz Antônio Machado da Silva, ao estudar as favelas, viu nelas não a marginalidade, mas a invenção de uma forma de vida. O morador de favela é o sujeito civilizatório do futuro: aquele que sobrevive com solidariedade, que cria laços onde o Estado falha, que organiza o coletivo onde o capital destrói. As favelas são o espelho da resistência humana diante do colapso. O cotidiano nelas é uma coreografia de coragem.

.

Michel Misse nos ensinou que a violência é a linguagem do poder no Brasil. Ela estrutura as relações sociais, cria hierarquias, define quem vive e quem morre. Mas há um outro lado dessa violência: o da criação. A vida nas margens gera cultura, política, arte, pensamento. O crime revela o fracasso do Estado, mas também a potência dos que recusam o desaparecimento.

.

Eduardo Viveiros de Castro, com sua filosofia do perspectivismo, nos lembra que o humano não é centro, é apenas um modo de ser entre outros. A natureza tem alma, o rio tem voz, a montanha tem memória. Essa cosmologia indígena é o antídoto à arrogância ocidental. Só quando reconhecermos a Terra como sujeito poderemos falar em civilização.

O Brasil é o país onde todas essas forças se encontram. É o território da contradição absoluta e da esperança radical. É aqui que o colapso e o recomeço se abraçam. A floresta devastada e a favela viva são metáforas do mesmo dilema: a destruição e a reinvenção coexistem.

.

A crise climática é o espelho físico da crise moral. Quando o rio morre, não é apenas a água que se vai; é a nossa própria imagem que se dissolve. Quando o calor sufoca as cidades, é a metáfora da pressa que nos consome. Quando o fogo devora a floresta, é o reflexo do desejo que perdeu o limite.

.

Eliane Brum escreve que “a esperança é uma forma de insubmissão”. E é isso que o Brasil ensina ao mundo. Mesmo nas ruínas, ainda cantamos. Mesmo sob o peso da violência, ainda sonhamos. Mesmo na beira do abismo, ainda dançamos. Essa obstinação em existir é o que nos torna humanos.

O povo brasileiro, invisibilizado e resistente, é o portador de uma sabedoria ancestral que o mundo moderno esqueceu. A sabedoria do cuidado, da partilha, da fé. Essa sabedoria atravessa as rezas dos terreiros, as canções dos sambas, os rituais das aldeias, as assembleias das comunidades. É uma sabedoria de corpo e de chão.

.

As universidades públicas são, nesse contexto, as trincheiras da lucidez. São os lugares onde o pensamento ainda respira. Nelas, professores, pesquisadores e estudantes lutam todos os dias contra a banalização da ignorância e da mentira. Defender a universidade é defender o futuro.

.

A crise civilizacional e climática não são inimigos externos. Elas somos nós. Elas são a soma dos nossos hábitos, das nossas crenças, dos nossos medos. São o resultado da escolha cotidiana por ignorar o outro. E, por isso mesmo, a saída está dentro de nós.

.

Precisamos de uma revolução do sensível. Precisamos reaprender a sentir, a ouvir, a olhar, a cuidar. A política que virá não será feita apenas de leis, mas de afetos. Será uma política do encontro.

A nova civilização, se vier, será mestiça, ecológica, afetiva, espiritual e poética. Será uma civilização que saiba viver com o limite e com a diversidade. Que aprenda com a floresta o equilíbrio e com a favela a solidariedade.

.

As favelas e os biomas são professores do futuro. A floresta ensina que a vida depende do equilíbrio entre as diferenças. A favela ensina que a sobrevivência depende da solidariedade entre os desiguais. Uma civilização digna desse nome precisará reunir essas duas lições.

.

A crise climática é também uma crise estética. O mundo perdeu a beleza porque perdeu o cuidado. O ar sujo, os rios mortos, os muros cinzentos são sintomas de uma pobreza de imaginação. Recuperar a beleza é um ato político. Plantar uma árvore é também um poema. Cuidar de uma criança é uma forma de arte.

.

No Brasil, essa estética da resistência se manifesta na música, na dança, na cor, no riso. Mesmo na dor, o povo transforma o sofrimento em expressão. A arte é a memória do que o poder tenta apagar.

A crise civilizacional é o último aviso. Ou aprendemos a viver juntos ou deixaremos de viver. O colapso não é um castigo; é um espelho. Ele nos mostra o que nos tornamos. E nos oferece a chance de sermos diferentes.

.

O fim do mundo já começou, mas também já começou o seu contrário. Em cada mulher que planta, em cada jovem que escreve, em cada professor que ensina, em cada mãe que ora, em cada indígena que resiste, em cada criança que ri, o mundo recomeça.

.

O futuro não será desenhado pelas grandes potências, mas pelas pequenas comunidades. Não será decidido nas bolsas de valores, mas nas hortas, nas escolas e nas assembleias populares. O futuro será indígena, quilombola, periférico, feminino e popular — ou não será.

.

Porque são esses corpos e territórios que guardam o conhecimento necessário para atravessar o colapso. São eles que sabem o que é cuidar, o que é resistir, o que é partilhar. São eles que ainda reconhecem a Terra como mãe e não como propriedade.

A civilização que virá, se vier, não será a das máquinas, mas das relações. Será uma civilização de limite e de ternura, de ciência e de espiritualidade, de floresta e de cidade, de diversidade e de simplicidade. Uma civilização que aprenda com os biomas e com as favelas. Porque ambos ensinam o mesmo: a vida só é possível na convivência.

.

A floresta ensina o equilíbrio dos opostos. A favela ensina a solidariedade dos desiguais. Ambas são metáforas e realidades da sobrevivência.

.

O fim do mundo talvez já tenha começado, mas em cada gesto de resistência há um novo começo. Quando uma mulher planta, quando uma criança sorri, quando um jovem escreve, quando uma comunidade se organiza, o mundo recomeça. A Terra ainda tem paciência com quem cuida. E o Brasil ainda tem futuro enquanto houver quem cante na beira do abismo.

.

O que está em ruína é o velho mundo da ganância. O novo mundo nasce do afeto, da coletividade e da coragem.

.

Porque o fim do mundo não é o fim da vida. É apenas o fim de uma forma de viver que se esqueceu da vida.

.

E aqueles que hoje resistem, nas favelas e nas florestas, nos rios e nas ruas, nas escolas e nas aldeias, são os que, mesmo em meio às cinzas, continuam a semear o impossível: um outro começo.

—————

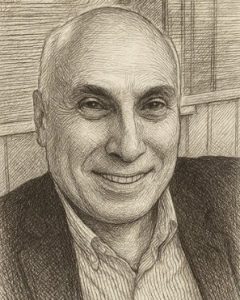

*Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor aposentado do Departamento de Sociologia da UFRJ. Suburbano de Marechal Hermes, é torcedor apaixonado do Flamengo e portelense de coração. Com formação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciências Sociais, construiu uma trajetória acadêmica marcada pelo estudo da violência urbana, do poder local, das exclusões sociais e das sociabilidades periféricas. Atuou como gestor público nos governos estadual e federal, e atualmente é pesquisador associado ao LAPPCOM e ao NECVU, ambos da UFRJ. É analista político e social, colunista do site Agenda do Poder e de diversos meios de comunicação, onde comenta a conjuntura brasileira com olhar crítico e comprometido com os direitos humanos, a democracia e os saberes populares. Leitor compulsivo e cronista do cotidiano, escreve com frequência sobre as experiências urbanas e humanas que marcam a vida nas cidades.

———————

** Leia outros artigos e crônicas do autor publicados na revista. clique aqui

.

Leia também: