Ontem, dia vinte e três de setembro, completei setenta e quatro anos de vida. Setenta e quatro anos. Digo devagar, para que o peso do tempo se revele. Setenta e quatro anos é quase um século e, ao mesmo tempo, é apenas um sopro diante da eternidade. Não houve a algazarra dos bares que tantas vezes abrigaram minhas festas, nem os restaurantes cheios de luzes e de vozes onde celebrei outrora a passagem do calendário. Desta vez foi íntimo, pequeno, de uma beleza quase secreta. Houve minha neta Fernanda, de olhos cintilantes e riso aberto, houve familiares, amigos e amigas próximos. Houve mesa simples, houve conversa serena, houve o calor humano que vale mais do que qualquer celebração grandiosa.

.

Deixei Cabo Frio e vim ao Rio de Janeiro porque queria estar ao lado de minha mãe. Aos noventa e três anos, lúcida, firme e serelepe, ela continua habitando a mesma casa de Bento Ribeiro onde vivi minha adolescência. Voltar ali é como abrir um livro que já li muitas vezes, mas que sempre guarda uma página que ainda não percebi. As paredes guardam o eco das vozes de outrora, o piso ainda traz a lembrança das minhas corridas juvenis, o quintal conserva o perfume das plantas e das tardes intermináveis de um tempo em que eu acreditava que o mundo cabia inteiro na palma da mão.

.

E foi justamente nesse quintal, guardião das minhas memórias, que recebi o presente mais inesperado. No dia vinte de setembro, três dias antes do meu aniversário, apareceu uma Galinha-d’Angola. Ninguém a trouxe, ninguém a esperava. Surgiu do nada, caminhou entre as plantas com passos rápidos e firmes, ergueu a cabeça, soltou seu canto estridente e, sem pedir licença, decidiu ficar. Desde então, reina sobre o terreno como se fosse dona e guardiã. Talvez tenha fugido de algum vizinho, talvez tenha se perdido, talvez tenha sido atraída por algo que nós, humanos, não somos capazes de ver. Mas sei que ela está ali como se tivesse sido enviada.

Fernanda, minha neta, ficou deslumbrada. Seus olhos brilharam diante da novidade, ela correu para perto, riu com o canto repetitivo da ave, encantou-se com suas pintas brancas. Para ela foi um encontro mágico. Para mim foi uma revelação. Porque aquela galinha não era apenas um animal exótico ou uma visitante inesperada. Era símbolo. Era metáfora. Era o sagrado atravessando o cotidiano.

.

Lembrei de meus amigos Marco Antônio Mello, Arno Vogel e José Flávio Pessoa de Barros, que escreveram sobre a galinha-d’angola como signo fundamental das religiões afro-brasileiras. Lembrei dos terreiros onde a ave é oferenda, onde seu corpo se transforma em axé, onde sua vida é entrega que conecta humanos e orixás. Lembrei do mito de Obatalá, que a pintou com efun, cobrindo suas penas negras de pontos brancos, transformando-a em sagrada, fazendo de cada mancha um sinal do cosmos, uma estrela que resplandece na noite africana.

.

E não pude esquecer do desfile histórico da Beija-Flor de Nilópolis em 1978, quando a galinha-d’angola foi protagonista do enredo A Criação do Mundo na Tradição Nagô. Naquele carnaval, o Brasil inteiro aprendeu cantando que cinco galinhas-d’angola ajudaram a formar a terra. O que estava restrito ao espaço dos terreiros e às narrativas ancestrais se transformou em espetáculo público. O mito se fez canto coletivo, pedagogia da avenida, memória compartilhada.

E agora, no quintal da casa de minha mãe, uma galinha-d’angola aparecia justamente na semana em que completei setenta e quatro anos. Como não interpretar isso como recado? A galinha-d’angola é ave de iniciação, de travessia, de passagem. É guardiã de limiares, mediadora de mundos. Sua presença ali foi um anúncio. Anúncio de que o tempo continua, de que o ciclo se renova, de que a ancestralidade está presente.

.

Minha mãe, aos noventa e três anos, testemunhou a cena com a serenidade de quem já atravessou quase um século. Fernanda, criança, guardou na memória sua primeira lembrança da galinha-d’angola. E eu, entre gerações, percebi que o tempo não é linha reta, mas espiral. O menino que fui corria por aquele quintal. O homem de setenta e quatro anos agora contempla a ave africana que o destino trouxe. Minha mãe é raiz. Minha neta é semente. Eu sou tronco que sustenta, atravessado pela seiva da ancestralidade. E no meio de tudo, a galinha-d’angola canta, lembrando que viver é circular, é retornar, é continuar.

.

O que para muitos é apenas barulho, para mim é música. O canto repetitivo da guiné soa como aviso e como oração. Suas pintas brancas são constelações bordadas no manto da noite. Seu corpo pequeno guarda dentro de si a memória de um continente. É metáfora do Brasil, é metáfora de mim mesmo. Resiste, canta, caminha, anuncia.

.

Aos setenta e quatro anos, aprendi que os presentes mais valiosos não vêm em embalagens. Vêm em epifanias. Vêm no inesperado que se revela no cotidiano. A galinha-d’angola veio me dizer que ainda há futuro, que ainda há caminho, que o sagrado se manifesta nas pequenas surpresas. Veio me lembrar que a ancestralidade não se apaga, que a memória permanece, que a vida é rito de passagem permanente.

Quando olhar para trás, para este aniversário, não recordarei apenas da mesa posta, dos abraços, do sorriso lúcido de minha mãe, do riso de Fernanda. Recordarei da galinha-d’angola que transformou o quintal de Bento Ribeiro em templo. Recordarei que ela me ensinou a ver o sagrado no comum, a ouvir música no ruído, a perceber eternidade em um canto repetido.

.

Hoje sei que viver é aceitar os sinais, acolher os presentes, celebrar a continuidade. Sei que envelhecer não é apenas acumular anos, mas atravessar ritos, ser iniciado, aprender a ler o tempo com olhos mais atentos. A galinha-d’angola, visitante inesperada, foi a mensageira desse aprendizado.

.

E assim sigo. Setenta e quatro anos celebrados no mesmo quintal onde vivi minha juventude, ao lado da mãe que me deu a vida e da neta que é promessa de futuro. Entre o passado e o porvir, escuto o canto da galinha-d’angola e compreendo que o presente é o verdadeiro lugar onde tudo acontece.

.

O tempo, às vezes, se revela em pequenos milagres. Uma ave que pousa sem aviso, um canto que ecoa no silêncio, um aniversário vivido em intimidade. A galinha-d’angola não veio por acaso. Veio para me lembrar de que a vida é travessia, é rito, é festa silenciosa e grandiosa ao mesmo tempo. Veio para me dizer que o axé permanece, que a memória está viva, que o futuro se anuncia no canto insistente de uma ave que não se cala.

.

E agora sei: quando a escuto cantar no quintal de Bento Ribeiro, não ouço apenas uma galinha barulhenta. Ouço a voz da ancestralidade dizendo que estou vivo. Ouço o tempo me dizendo que ainda é cedo para parar. Ouço o universo repetindo que cada pinta branca em suas penas é também uma estrela acesa em mim.

——————

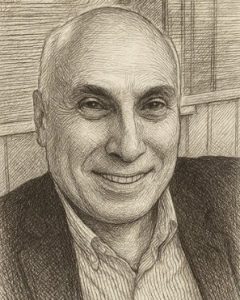

*Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor aposentado do Departamento de Sociologia da UFRJ. Suburbano de Marechal Hermes, é torcedor apaixonado do Flamengo e portelense de coração. Com formação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciências Sociais, construiu uma trajetória acadêmica marcada pelo estudo da violência urbana, do poder local, das exclusões sociais e das sociabilidades periféricas. Atuou como gestor público nos governos estadual e federal, e atualmente é pesquisador associado ao LAPPCOM e ao NECVU, ambos da UFRJ. É analista político e social, colunista do site Agenda do Poder e de diversos meios de comunicação, onde comenta a conjuntura brasileira com olhar crítico e comprometido com os direitos humanos, a democracia e os saberes populares. Leitor compulsivo e cronista do cotidiano, escreve com frequência sobre as experiências urbanas e humanas que marcam a vida nas cidades.

———————

** Leia outros artigos e crônicas do autor publicados na revista. clique aqui

.

Leia também: