Há quem diga que o mundo gira em torno do dinheiro. Outros garantem que gira em torno do amor. Alguns, mais céticos ou experientes, afirmam que tudo se resolve com uma boa conversa, um gole de cachaça ou uma oração forte. Eu, com a convicção serena de quem foi iniciado nos segredos da alma pela colher de pau e pelo chiado do refogado, afirmo com todas as letras: o mundo gira mesmo é em torno de uma boa feijoada carioca. E se não girar, a feijoada dá um empurrão, bota no eixo, acende o tamborim e faz girar com samba no pé. Aprendi isso com meu tio, irmão de minha mãe, homem de palavra curta e panela cheia, no bairro de Marechal Hermes, um dos subúrbios mais míticos da cidade do Rio de Janeiro, onde o tempo tem seu próprio compasso e a vida pulsa com uma vibração que o asfalto da Zona Sul jamais entenderá. Onde o cheiro do alho dourando no óleo é quase bênção de santo e o barulho do trem é trilha sonora de toda existência.

.

Marechal Hermes não é apenas um bairro. É uma cosmologia. Uma máquina de vida. Uma constelação popular que gira em torno de suas padarias, de seus blocos carnavalescos, de suas igrejas de porta aberta, dos seus pequenos comércios, de seus campos de várzea, de suas calçadas cheias de gente. Lá, tudo tem alma. O tempo se dobra entre as conversas de esquina, os bailes do antigo clube, os vendedores de mate, os gritos dos trens. Marechal Hermes tem cheiro de casa feita, de roupa lavada no tanque, de infância jogada na rua, de dor vencida na conversa, de fé cozinhada lentamente com o feijão preto. É nesse pedaço de Rio que aprendi que não há problema que resista a um bom prato fumegante de feijoada. Não há tristeza que permaneça em pé diante do estufar de uma barriga satisfeita. Não há depressão que segure a força da alegria que sai da panela.

Meu tio não era desses homens que filosofam com a boca. Filosofava com a concha. Falava pouco, mas quando abria a boca era para dizer o que importava. E uma das primeiras lições que dele ouvi, e nunca mais esqueci, foi dita com a mão apoiada na barriga depois de três pratos bem servidos: “Nada na vida, meu sobrinho, absolutamente nada, resiste a uma feijoada bem feita”. Aquilo me soou como revelação. Naquele dia, a luz do mundo passou a se filtrar por entre os grãos pretos do feijão, o vermelho gorduroso da linguiça calabresa e o brilho quase celestial da laranja cortada em rodelas, posta ao lado, com solenidade de oferenda. Era um sábado. Um sábado suburbano. E no subúrbio carioca, sábado é quase religião. É dia de vestir camisa leve, abrir a janela, escutar o samba, ver o mundo passar. E, sobretudo, é dia de feijoada.

.

Como sempre, Marechal Hermes estava em pleno alvoroço. As janelas abertas deixavam escapar vozes, risos, rádios ligados e cheiros que se cruzavam no ar como abraços invisíveis. Mas só uma casa tinha o cheiro certo, o cheiro preciso, o cheiro da eternidade servida no prato: a casa do meu tio. Ali, a feijoada não era comida. Era rito. Era cura. Era promessa cumprida de que o mundo ainda tem salvação. Era o evangelho segundo os feijões. Ele começava na sexta. Deixava o feijão de molho como quem batiza a criança. Separava as carnes com a reverência de quem escolhe santos para uma procissão. Nada de pressa. Nada de improviso. Cada pedaço tinha um lugar. Cada corte tinha uma história. Pé de porco, orelha, rabo, paio, carne seca, tudo lavado, fervido, lavado de novo, fervido outra vez. Não era nojinho. Era respeito. A feijoada, dizia ele, não é para quem tem pressa. É para quem tem história.

No sábado cedo, a panela ganhava fogo como quem ganha tambor. O cheiro ia tomando a casa. Primeiro vinha o refogado: alho, cebola, louro, um toque de cominho, o mistério. Depois o feijão preto, escuro como noite boa. Em seguida as carnes, uma a uma, entrando como quem chega na roda de samba sabendo o próprio valor. Por fim, a fervura. A longa fervura. O tempo. O segredo era o tempo. E durante esse tempo, meu tio ia cortando a couve fininha, quase transparente. Separava a farofa. Esquentava a laranja. Botava o arroz para cozinhar no ponto certo. E enquanto tudo se dava, o samba tocava baixinho, o rádio falava sozinho, a panela dizia tudo. A panela dele falava de superação, de resistência, de festa e de fé.

.

Chegava gente. Vizinhos, amigos, parentes, conhecidos. Às vezes aparecia alguém que ninguém sabia bem quem era, mas que vinha com fome e boa conversa. E se há fé em alguma coisa nesse mundo, é na capacidade da feijoada de reconhecer quem é de paz. Meu tio olhava, cheirava o ar, ouvia a história e logo dizia: “Senta aí, que hoje tem feijoada”. E tinha mesmo. Tinha para todos. Ninguém saía com o prato vazio. Nem com o coração murcho. Porque a feijoada dele era mais que comida. Era remédio para a dor. Era abraço para quem perdeu. Era resposta para quem não sabia mais o que perguntar. Era anabolizante da alma. Um acelerador de alegria. Um tipo de medicina popular que não está nas farmácias nem nos manuais de psicologia. Era gastronomia espiritual.

.

Eu vi meu tio curar brigas com um prato fundo. Vi casais voltarem a se olhar nos olhos entre garfadas e goles de cerveja. Vi crianças descobrirem o gosto do mundo num grão de feijão. Vi idosos sorrirem com dente de ouro brilhando. Vi lágrimas secarem diante do vapor quente da panela. Vi o silêncio se tornar canto, e a tristeza, batuque. Vi o impossível se tornar só mais um tempero quando misturado com carinho e tempo. Vi o amor escorrer junto com a gordura na beira do prato. A feijoada era, naquele quintal suburbano, um amuleto contra a melancolia. Um tambor no peito. Um canto para os que estavam quase em silêncio. Um renascimento para os que já estavam desistindo.

Talvez por isso, depois que ele morreu, ninguém mais fez feijoada igual. A panela ainda existe. A receita foi escrita, passada, repetida. Mas o segredo, o segredo mesmo, morreu com ele. Porque o que ele botava naquela panela não estava nos ingredientes. Era coisa de alma. Era memória da infância pobre, da juventude de operário, do samba de rua, da festa de terreiro, da luta contra a dor, da crença de que viver ainda vale a pena. Era a saudade da mãe, o carinho pelo irmão mais novo, o beijo nunca dado na moça da padaria, o perdão que guardava no peito para o pai. Era tudo isso. E era mais. Era amor sem explicação. Era música feita com o cheiro. Era cosmogonia suburbana servida no prato. Era resistência diante de tudo que oprime.

.

Hoje, sempre que como feijoada, me lembro dele. E não importa onde seja. Pode ser em restaurante chique, em boteco pé-sujo, em casa de amigo, em roda de escola de samba. Basta a primeira colherada para que o tempo volte. O cheiro me leva de volta àquela casa em Marechal Hermes. Vejo meu tio suando, sorrindo, mexendo a panela. Vejo minha mãe rindo alto, com o copo de Guaraná na mão. Vejo as pessoas chegando, a mesa crescendo, o samba tocando, a vida vibrando. E então tudo faz sentido. A dor se aquieta. A saudade encontra colo. O amor se acende. Porque tudo, tudo mesmo, pode ser curado por uma boa feijoada carioca.

.

É preciso entender isso. É preciso respeitar isso. Porque não é exagero dizer que no Rio de Janeiro a vida só continua porque há quem ainda saiba fazer feijoada. Há quem ainda saiba esperar, cortar, mexer, servir. Há quem ainda saiba transformar carne e feijão em poesia, em consolo, em redenção. A feijoada é o canto do subúrbio. É a oração dos sem igreja. É a resposta dos que não foram ouvidos. É o samba dos que aprenderam a viver apesar de tudo. É o que nos faz cantar. Viver e cantar. Sorrir com a boca cheia. Dançar com o estômago quente. E espantar toda e qualquer tristeza como quem espanta mosca com pano de prato. Enquanto houver feijoada, haverá resistência. Haverá carnaval. Haverá sonho. Haverá cura. Porque a feijoada é isso: comida que canta. Poema que se come. Remédio que dá vontade de viver.

———–

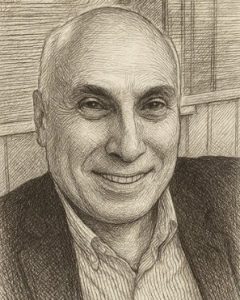

* Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor aposentado do Departamento de Sociologia da UFRJ. Suburbano de Marechal Hermes, é torcedor apaixonado do Flamengo e portelense de coração. Com formação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciências Sociais, construiu uma trajetória acadêmica marcada pelo estudo da violência urbana, do poder local, das exclusões sociais e das sociabilidades periféricas. Atuou como gestor público nos governos estadual e federal, e atualmente é pesquisador associado ao LAPPCOM e ao NECVU, ambos da UFRJ. É analista político e social, colunista do site Agenda do Poder e de diversos meios de comunicação, onde comenta a conjuntura brasileira com olhar crítico e comprometido com os direitos humanos, a democracia e os saberes populares. Leitor compulsivo e cronista do cotidiano, escreve com frequência sobre as experiências urbanas e humanas que marcam a vida nas cidades.

———————

** Leia outros artigos e crônicas do autor publicados na revista. clique aqui

.

Leia também: