A cidade do Rio de Janeiro acorda com o som de helicópteros que desenham círculos sobre os morros. As sirenes fazem do ar uma lâmina. O asfalto segura a respiração. Os becos guardam passos contidos. A operação policial entra pelo alto e pela rua. Entra pelo medo e pela memória. Não é apenas um protocolo de segurança, não é um procedimento técnico, não é uma disputa jurídica sobre competências e artigos de lei. É um confronto de visões de mundo. De um lado se ergue uma crença antiga que clama por sacrifício. Matar para ensinar. Extirpar para pacificar. Converter o território em exemplo. Do outro lado insiste uma ética da vida. Proteger para construir. Cuidar para pertencer. Reconhecer para que o direito exista de fato. A cidade inteira é chamada a escolher entre essas duas gramáticas, e a escolha não se faz apenas na urna ou no palanque. Ela acontece dentro de cada corpo que treme quando o primeiro disparo corta a manhã.

.

As favelas, as vilas, os bairros periféricos, todos carregam um calendário próprio. O calendário do susto e da espera. Ali a dominação de facções criminosas como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e as milícias paraestatais se converte em norma invisível. O morador aprende a negociar horários, a silenciar perguntas, a esconder rotas. Aprende a andar com os ombros encolhidos para caber no corredor estreito da sobrevivência. Vive sob opressão, humilhação, exploração e subordinação absoluta. E ainda assim descobre que o Estado que deveria protegê-lo se apresenta como Governo Armado. A polícia que chega com fuzis em punho não pergunta o nome do medo. Não reconhece a biografia do susto. O mesmo morador que teme a facção teme o Estado. A mesma rua que treme com a ordem do tráfico treme com a marcha da tropa. É um duplo cerco. A vida é vigiada por dois olhos. A alma é dividida em dois silêncios.

.

François Dubet nos dá a chave para ler esse espelho rachado. Em O Tempo das Paixões Tristes, ele descreve a metamorfose da desigualdade em experiência íntima de desprezo e de abandono. Não é apenas a privação material que rasga o dia. É a sensação de ser invisível. É a impressão de que o mundo foi repartido sem sua presença. É a humilhação de viver sob o rótulo de suspeito permanente. Dubet fala de uma gramática emocional que se deteriora. Fala de um tempo em que o medo, a raiva, o ressentimento, a indiferença e a vergonha tomam o lugar da confiança e da esperança. No Rio, essa gramática se escreve em paredes impactadas por projéteis. Em mochilas de crianças que não chegam a tempo à escola. Em mercados fechados antes do pôr do sol. O medo tornou-se regra. O medo é rotina. O medo é a língua oficial.

.

A megaoperação que atingiu os Complexos da Penha e do Alemão acendeu luzes fortes e sombras mais fortes ainda. Pesquisa de opinião, tanto quantitativa quanto qualitativa, registrou apoio majoritário. Muitos celebraram porque, disseram, bandidos foram mortos. Aplaudiram-se blindados e imagens aéreas. Aplaudiram-se prisões e apreensões. Aplaudiu-se o gesto de força como se fosse uma liturgia necessária. Ao mesmo tempo, nas mesmas conversas de esquina, cresceu a sensação de insegurança. Cresceu o temor de retaliações. Multiplicaram-se relatos sobre a cidade em clima de guerra. O paradoxo ganhou rosto. Apoia-se a operação por medo. Teme-se a operação após a sua passagem. O círculo se fecha. A paixão triste se alimenta do seu próprio veneno.

.

A política percebeu a potência simbólica desse teatro e transformou a força em espetáculo. Blindados subindo ladeiras viram propaganda. Helicópteros projetando miras viram promessa de campanha. A retórica da ordem se confunde com o apelo da vingança. O eleitorado, exausto e amedrontado, encontra catarse ao gritar que matem mais. Nesse grito há dor, há raiva, há desespero. Há sobretudo a crença de que a morte alheia é senha de paz. O palco está montado. A cidade vira plateia. O morador vira cenário. O Estado vira ator que precisa sempre superar a cena anterior. A escalada da performance empurra a ética para fora do quadro.

.

Antropologicamente, o que está em disputa é a definição do humano na cidade. Valerá mais a eliminação do inimigo ou a proteção do vizinho. O corpo abatido será troféu ou será luto. A casa arrombada será evidência de bravura ou confissão de fragilidade do poder público. Em territórios que foram colonizados por séculos de desigualdade, a linguagem da morte soa simples e convincente. É linguagem de respostas rápidas. Mas a vida exige complexidade. Exige tempo, exige escuta, exige presença. Exige que o Estado se desarme para dialogar, e se arme apenas para proteger. Exige escolas, postos de saúde, saneamento, creches, trabalho, transporte, cultura. Exige reconhecimento simbólico. Exige política pública contínua. Exige que a cidadania não seja um slogan, mas um tecido firme.

.

No plano psicossocial, o rastro da operação é uma cicatriz que não fecha. O sono se fragmenta. O coração dispara no primeiro estouro de escapamento. O corpo se prepara para a fuga enquanto prepara o almoço. Crianças desenham helicópteros ao lado de casas. Mães decoram números de defensores públicos. Jovens medem trajetos com o olho treinado de quem sabe que a esquina pode virar armadilha. A confiança entre vizinhos se torna um exercício de coragem. A fala se encolhe. O silêncio cresce. O trauma se instala como queima lenta. A pesquisa médica e social tem nome para isso. Transtornos de ansiedade e de humor. Hipertensão acentuada. Depressão em ciclos. Síndromes de pânico. E contudo as planilhas não acolhem o choro. Os relatórios não traduzem o soluço que atravessa uma família quando a porta é arrombada. A linguagem da dor não cabe em gráfico. Cabe em gesto. Cabe em abraço. Cabe em vigília.

A teoria de Dubet ilumina uma dimensão crucial. A desigualdade já não se articula como fronteira nítida entre classes organizadas. Ela se pulveriza em clivagens que atravessam territórios, identidades e trajetórias. Torna-se uma experiência íntima de falta de reconhecimento. No Rio, isso significa que não basta analisar a economia do crime e a macroestrutura da segurança. É preciso olhar a experiência moral dos moradores. Eles não se mobilizam como um bloco, porque não são enxergados como sujeitos de direitos. São convocados apenas como público do espetáculo. A política os chama para a plateia. A polícia os trata como cenário. As facções os tratam como escudo. O Estado os trata como estatística. E a cidadania se retrai.

.

O apoio medido nas pesquisas tem raízes ambíguas. Há quem apoie porque acredita que não há alternativa. Há quem apoie porque sente que a própria casa está sob ameaça constante. Há quem apoie porque pensa em si e nos seus. Há quem apoie por exaustão. O apoio, porém, não se confunde com confiança. Apoiar a cena não é crer no enredo. A cidade aprova o gesto, mas não acredita que o gesto mude o tempo. O tempo continua sendo o tempo do medo. A cidade dorme com a luz acesa. A luz não espanta a sombra. Apenas desenha melhor a forma do que assusta.

.

Leia também: A vingança das cidades partidas: o Rio de Janeiro e o século do acerto de contas, por Paulo Baía

.

Do ponto de vista político, forma-se um populismo da força. É uma estética do aço que oferece a promessa de paz sem o trabalho paciente da justiça. Esse populismo captura a emoção coletiva e a despeja em slogans. Em vez de discutir governança, reorganização institucional e projeto social, a campanha vende coragem armada. Em vez de pactos de proteção e cuidado, oferece operações mais longas e mais duras. Em vez de resultados sustentáveis, exibe números imediatos. A performance da punição substitui a política como arte de construir convivência. A paixão triste vira marketing. O medo vira capital eleitoral.

No plano da ética pública, o dilema é cristalino. A cidade pode escolher entre uma ordem fundada no castigo permanente e uma ordem fundada no reconhecimento. A primeira se alimenta de cadáveres e manchetes. A segunda se alimenta de presença e compromisso. A primeira cria obedientes aterrorizados. A segunda cria cidadãos. A primeira dá espetáculo. A segunda dá trabalho. A primeira é rápida. A segunda é lenta. A primeira é fácil de defender em debates televisivos. A segunda exige andar a pé pelas vielas, ouvir mães que perderam filhos, estudar mapas de drenagem, refazer formação policial, refazer currículos escolares, abrir concursos, sustentar políticas por anos.

.

No plano simbólico, a operação reativa uma teologia da punição. A cidade é convocada a crer que a pureza se alcança pela eliminação do impuro. O morro vira altar. O corpo vira oferenda. A bala vira sacramento. Esse culto produz catarse e produz cansaço. Produz a sensação de que algo foi feito e produz a certeza de que tudo voltará amanhã. É um ritual sem perdão. É uma liturgia sem reconciliação. É uma missa sem milagre.

.

A literatura da cidade ajuda a compreender esse teatro. O Rio criou belezas que nascem de feridas. O samba transforma desamparo em elegância. O funk converte urgência em batida. O rap esculpe denúncia e memória. O graffiti grava rituais de luto e de reexistência. A vida insiste em nomear o indizível. Nas vielas, o cuidado sobrevive. A vizinha que acolhe a criança do portão. O jovem que organiza a biblioteca comunitária. A líder que abre a cozinha solidária. São gestos pequenos e grandiosos. São o contrário do espetáculo. São a política em estado nascente. São o fio de ouro no tecido roto.

.

É preciso dizer com todas as letras que a população pobre, preta, mestiça, muitas vezes migrante do Norte e do Nordeste, vive em sofrimento permanente. Carrega na pele, no sotaque, no CEP e no transporte diário a marca da desigualdade. O ônibus que nunca chega. A entrevista interrompida por CEP. A gargalhada de quem considera natural que o serviço público falhe na encosta. O preconceito que se disfarça de piada. A fila que dobra o quarteirão para consultar o clínico. A escola que tem telhado vazando. E, além disso, a obrigação de conviver com a ordem do crime e com a ordem do Estado armado. É sofrimento que não cede com analgesia fácil. É dor que pede reconhecimento. É dor que pede lugar de fala e lugar de escuta.

A lógica da morte tem argumentos que se dizem simples. A vida, quando pauta a política, parece abstrata. Por isso devemos traduzi-la em tarefas concretas. Investir em investigação, inteligência e controle de armas. Rever protocolos de uso da força e de entrada domiciliar. Garantir perícia célere e independente. Fortalecer ouvidorias com participação comunitária. Reestruturar o ensino policial com ênfase em direitos e mediação de conflitos. Abrir portas para juventude com cultura e trabalho. Garantir circulação com segurança no trajeto escola e trabalho. Reurbanizar com saneamento e moradia digna. Substituir operações de demonstração por ações planejadas, com metas verificáveis e com prestação de contas pública. Tudo isso é política da vida. Tudo isso é o oposto do espetáculo. Tudo isso é menos televisivo e mais transformador.

.

A leitura de Dubet cobra coerência emocional das decisões coletivas. Um governo que aposta nas paixões tristes pode até juntar aplausos, mas desmancha o tecido moral da cidade. O ressentimento é combustível que queima rápido. A humilhação é ácido que corrói as vigas da convivência. A indiferença diante do sofrimento alheio nos torna estrangeiros em nossa própria casa. Uma cidade que naturaliza o corpo no chão não merece chamar-se civilizada. Uma cidade que celebra a morte de quem quer que seja renuncia à possibilidade de civilizar a própria força.

.

A operação nos Complexos da Penha e do Alemão expôs o impasse em sua forma mais nítida. A aprovação social convivendo com a sensação de pânico. O grito de vitória ao lado do luto. O discurso de ordem junto do caos cotidiano. O Estado anunciando triunfo enquanto as mães acendem velas. O policial chorando seu colega enquanto o menino não volta da escola. A facção reorganizando rotas enquanto a comunidade tenta reabrir a venda. O ciclo repete a violência como se fosse destino. Não é destino. É decisão. É escolha contínua. É projeto que se escreve e se reescreve.

Há quem diga que falar de vida é ingenuidade. Que o crime não negocia. Que a força é o único idioma que a rua entende. Mas a rua tem outra gramática. Ela entende presença, respeito, pactos claros, autoridade que não confunde firmeza com crueldade. Entende quando a polícia chega para proteger e não para vingar. Entende quando o Estado chega primeiro com escola e depois com farda. Entende quando a justiça chega sem espetáculo e com procedimento. Entende quando a palavra vale e quando o combinado se cumpre.

.

É preciso aceitar que o medo é regra. Não para nos rendermos a ele. Mas para construir política que o desfaça. Enquanto o medo comandar o raciocínio coletivo, a cidade buscará alívio em performances letais. O alívio passará. O medo retornará. O círculo continuará. A ruptura se faz quando a vida ganha primazia como valor público. Quando o Estado mede o próprio sucesso por vidas preservadas. Quando o eleitor mede o mérito do governante por dias de paz e por oportunidades abertas. Quando a imprensa mede a relevância do ato por sua capacidade de reduzir medo, e não por seu poder de gerar imagens.

A cidade do Rio de Janeiro conhece a beleza e conhece a dor. Conhece o brilho do mar e o escuro da madrugada nas vielas. Conhece a festa que salva e a bala que interrompe. Carrega na mesma paisagem o milagre e o luto. É por isso que o Rio pode ser o lugar da virada. Porque ali a contradição está exposta, e o que é exposto pode ser nomeado. O que é nomeado pode ser transformado. O que é transformado pode fundar um outro tempo.

.

O ensaio termina onde começou. No céu da manhã que vibra com hélices. Na rua que recolhe os passos. Na casa que opta por não acender a luz da sala. No coração que aprende a bater mais devagar enquanto espera a calmaria. A pergunta permanece: que cidade queremos ser. A cidade que escolhe a morte para explicar a ordem. Ou a cidade que escolhe a vida para produzir justiça. A primeira terá sempre plateia e fogos. A segunda terá trabalho e silêncio. A primeira se esgota. A segunda se enraíza. As paixões tristes querem nos convencer de que não há alternativa. Há. Ela começa quando dizemos ao Estado que a sua força só tem sentido se for guarda da vida. Ela continua quando dizemos às facções que o território não lhes pertence porque a cidade não tem donos. Ela se aprofunda quando dizemos a nós mesmos que nenhuma vitória vale a perda do humano. A escolha é dramática. A escolha é agora. A escolha é a diferença entre uma cidade que aplaude cadáveres e uma cidade que aprende a cuidar dos vivos.

—————-

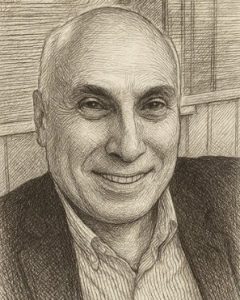

*Paulo Baía é sociólogo, cientista político e professor aposentado do Departamento de Sociologia da UFRJ. Suburbano de Marechal Hermes, é torcedor apaixonado do Flamengo e portelense de coração. Com formação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciências Sociais, construiu uma trajetória acadêmica marcada pelo estudo da violência urbana, do poder local, das exclusões sociais e das sociabilidades periféricas. Atuou como gestor público nos governos estadual e federal, e atualmente é pesquisador associado ao LAPPCOM e ao NECVU, ambos da UFRJ. É analista político e social, colunista do site Agenda do Poder e de diversos meios de comunicação, onde comenta a conjuntura brasileira com olhar crítico e comprometido com os direitos humanos, a democracia e os saberes populares. Leitor compulsivo e cronista do cotidiano, escreve com frequência sobre as experiências urbanas e humanas que marcam a vida nas cidades.

———————

** Leia outros artigos e crônicas do autor publicados na revista. clique aqui

.

Leia também: