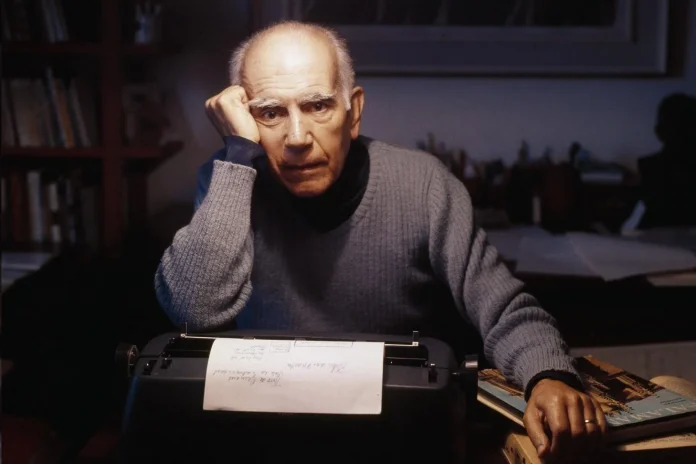

Este artigo sobre minhas venturas e aventuras no Mundo da música me foi sugerido por meu amigo Bruno Kiefer, excelente professor de música e compositor, que acaba de escrever um livro intitulado Elementos da Linguagem Musical [1973], e que teve a ideia, que muito me lisonjeia, de publicar no volume esta conversa de leiga como uma espécie de musiquinha de circo que o leitor ouvira antes de entrar na musica séria … Erico Verissimo

.

A música e eu

Segundo a crônica familiar, o meu convívio com a musica ou, melhor, a minha afeição por ela começou quando eu tinha apenas dois anos incompletos. Continuou depois através do tempo como tudo no Brasil, isto é, com altos e baixos, a trancos e barrancos, ao sabor de ações e improvisações, de sorte que meus conhecimentos musicais são hoje em dia uma dourada cúpula – ouro artificial, e claro – sem nada por baixo a sustentá-la.

.

Tendo já dado dois passos relutantes na casa dos sessenta (ah! como tinha razão o poeta que intimou o tempo a parar!) prossigo nos meus amores com a arte de Orfeu, o herói mítico que um velho tio meu costumava confundir com Morfeu, nome este que uma amiga solteirona temia como ao próprio demônio, pois associava-o a morfeia.

.

Lembro-me vagamente do menino que – sete ou oito anos? – sentia um aperto no coração toda vez em que ouvia a Serenata de Schubert tocada em flauta por Patápio, num remoto disco da Casa Edison, Rio de Janeiro. Vejo-me, pouco mais que adolescente, a vaguear numa noite chuvosa de inverno pelas ruas da minha cidade natal, com uma lanterna

de querosene na mão, pois como tivesse entrada em prolongada pane a usina elétrica local, as ruas estavam completamente às escuras. Voltava eu às duas o velho sobrado dos Verissimos, onde estivera a ouvir pelo radio, a que um gerador elétrico doméstico dava vida, a irradiação de La Bohème, feita diretamente do Teatro Colón de Buenos Aires pela estação da municipalidade. Quem tinha feito o Rodolfo? Ora quem! Beniamino Gigli, o tenor com um singhiozzo na voz. E no dia seguinte, à hora ritual do banho, rompi a cantar árias da Ópera de Puccini e fiquei tomado dum certo orgulho quando o ralo do chuveiro vibrou ao impacto de minha voz. (Como diria Eça de Queiroz, éramos assim em 1926).

Durante as horas de expediente na casa bancaria onde trabalhava, chefe que era – oh honra! – da Carteira de Descontos, eu dedilhava a maquina de escrever, compondo memorandos em que pedia aos nossos distintos clientes que viessem resgatar Bem mais demora as suas duplicatas vencidas. De súbito a Underwood transformava-se num piano e eu era Paderewski a tocar uma Rapsódia Húngara. Empastelavam-se os tipos, eu arrancava a papel do rolo, amassava-o e chutava-o para dentro da cesta de vime, a meus pés.

.

Naquele tempo eu andava deslumbrado pela suíte do Galo de Ouro, de Rimsky-Korsakov, que costumava ouvir graças a uma vitrola portátil. Havia também descoberto um disco de dez polegadas e rótulo azul que me trouxe a Canção da Índia, na interpretação da Orquestra Sinfônica de Saint Louis. Num vago narcisismo de bugre, achava a melodia parecida comigo.

Tchaikovsky entrou na minha vida montado num cisne branco.

.

Mas não só de música se alimentava espiritualmente a bancário. Muita operação de desconto errei por se misturarem em minha cabeça algarismos com trechos de livros lidos na noite anterior. Por essa época eu começava a ensaiar clandestinamente a minha própria literatura. Par onde andara a meu velho amigo Rabindranath Tagore? E Omar Khayyam?

.

Lidava eu ainda com duplicatas e promissórias junto de um guichê de banco quando travei conhecimento com Beethoven, mas devagarinho: apenas trechos de Fidélio e Egmont. Andava às voltas com Machado de Assis e Euclides da Cunha quando ouvi Wagner pela primeira vez, creio que em excertos de seu Crepúsculo dos Deuses. Achei, entretanto, que era cedo demais para me meter com o alemão.

.

Brahms às vezes passava por mim, de longe, barbudo e distraído, as mãos trançadas as costas, como na gravura clássica. (Berceuse, Danças Húngaras)

Deixei de ser empregado de banco para comprar sociedade numa farmácia, como repetidamente tenho contado. Duma feita, para susto de meu sócio no «estabelecimento», e escândalo do publico em geral, levei minha Víctor portátil para cima do balcão da botica e pus a engenhoca a funcionar com todo o volume – que era debilíssimo, pois não nos haviam chegado ainda as eletrolas – e sob o olhar perplexo dos vidros de remédio e dos fregueses ou meros passantes, eu dava manivela a vitrolinha e a fazia berrar a Cavalgata das Valquírias, Num Mercado Persa, a suíte da Scheherazade … “Um vidro de Salsaparrilha» – pedia um cliente ao balcão. E Miguel Pleta respondia cantando: «Asomate a la ventana, ay! ay! ay!, paloma del alma mia … » «Um sinapismo de linhaça» – gemia a velha senhora de olhos líquidos. E Galli-Curci respondia: «Una voce poco fa … »

.

Quando penso nos meus tempos de bel canto, nomes e imagens ·me passam pela mente: Schipa, Lucrezia Bori, Chaliapin, Tetrazzini, Tita Ruffo e naturalmente Caruso, o monstro sagrado. Levei algum tempo para descobrir que não gosto de canto, e que a voz humana só me delicia ou comove quando usada como um instrumento musical, isto é, sem pronunciar palavras.

Graças a pacientes economias, comprei álbuns de discos contendo operas completas. A adolescência ficara para trás, eu era já um homem feito e continuava a viver sempre envolvido com livros e discos. Os primeiros romances e ensaios em língua inglesa me chegaram em brochuras da coleção Tauchnitz, duma editora de Leipzig, creio. Começaram as minhas relações com Ibsen e Shaw, que se juntavam a velhos amigos como Anatole France, Guy de Maupassant, Oscar Wilde, Thackeray, Taine, Renan e Norman Douglas. Como se pode ver, a salada não podia ser mais sortida.

.

Descobri um dia num porão qualquer um pedaço de disco sem rotulo. Coloquei na vitrola a parte que restava e fui surpreendido por uma melodia que logo me capturou a fantasia: uma frase dum conjunto de cordas – languida, longa e levemente triste. Quem seria o autor do quarteto? Estava claro que se tratava dum moderno, desses que compõe musicas difíceis de assobiar ou acompanhar com movimentos de cabeça. Passei os próximos cinco anos à la recherche du quatuor perdu e só quando me mudei definitivamente para Porto Alegre é que descobri que se tratava dum trecho do movimento lento do quarteto de Debussy. De certo modo essa peça do Claude (chamo-lhe assim porque hoje somos íntimos) foi uma espécie de delicada ponte que me levou do meloso território operático em que eu vivia, fazendo-me entrar num mundo mais rico, misterioso e imprevisível. Livrei-me definitivamente da ópera e encerrei para sempre a minha carreira de cantor de banheiro.

Entrei então no ciclo beethoveniano, começando pelas sinfonias. Uma noite ouvi pela primeira vez o Quarteto para cordas em ré maior de Borodin, e achei que seu adagio correspondia tão bem a meu estado de espirito na época, que por assim dizer eu o adotei como urna espécie de hino nacional particular. E até hoje, passados mais de trinta anos, sempre que torno a ouvir essa melodia de serena e preguiçosa melancolia, consigo recapturar, reviver mesmo aquele estado de espirito com apenas uma diferença: agora não me considero mais dotado de alma eslava.

.

Aos poucos outros compositores se foram insinuando em meu mundo interior. Wagner entrou em cena derrubando muros e paredes, seguido de perto por Gustav Mahler, cuja sinfonia coral num momento de desvario cheguei a achar comparável à Nona de Beethoven, que Deus me perdoe! Nas aguas de Debussy chegou-me Ravel e Fauré e mais tarde vários componentes desse meio esquecido e injustiçado grupo de compositores franceses, de Rameau e Couperin a Poulenc e Satie.

.

Minha visita à California entre 1943 e 1945 teve uma importância capital na minha biografia musical. Passei dois verões no campus do Mills College, lecionando literatura brasileira à sombra de eucaliptos e ao som de canto de fontes e pássaros. Por sorte minha o quarteto de cordas de Budapeste costumava «veranear» naquele famoso colégio para moças, onde dava concertos semanais. Pela primeira vez ouvi ao vivo se assim se pode dizer – um quatuor. Foi amor à primeira vista … ou quase. Darius Milhaud, o musicista francês vivia no campus do Mills College, onde lecionava composição e tinha uma casa particular. O quarteto de Budapeste tocou uma peça inédita (ou «inaudita»?) de Milhaud com a presença do autor – um homem corpulento, de pele cor de marfim, cabelos escuros, doce de fala, manso de olhar, e que me confessou sentir saudade do Brasil, onde servira quando moço como secretario da embaixada de seu pais. Foi uma noitada inesquecível, aquela! E em outras noites daquele verão californiano ouvi todo um ciclo de Beethoven e me convenci de que nada podia haver de mais belo e perfeito em musica do que os seus últimos quartetos. (Aldous Huxley, no seu Contraponto apresenta uma personagem, Spandrell, que dizia encontrar no terceiro movimento do quarteto para cordas em lá menor, adagio, andante, molto adagio, op. 132, urna prova da existência de Deus).

.

Mozart, que ate então eu vagamente considerava um autor de melodias para caixinhas de musica, me foi também apresentado pelos quatro do Budapeste através de três de seus incomparáveis quartetos dedicados a Haydn.

Dai por diante fiquei amigo de Amadeus Wolfgang, que me apresentou a Händel num jardim inglês e a Haydn num certo dia em que, em Viena, ele saia da casa do príncipe Esterhazy, seu mecenas. Daí para Telemann, Quantz e os filhos do velho João Sebastião foi um curto passo. Devo, entretanto, confessar que foi com os compositores italianos do seicento e do settecento que me sentia mais em família. Seus nomes em si mesmos já são musica: Pergolese, Cimarosa, Albinoni, Corelli, Scarlatti, Torelli, Vivaldi, Geminiani, Tartini…

.

Meu encontro com Villa-Lobos em 1944, ainda na California, me aproximou mais de sua pessoa e de sua música. Eu já havia iniciado um convívio um tanto cerimonioso com compositores modernos como Strawinsky, Prokofief, Bartok, Schostakovich e Hindemith. Admirava-os., sim, mas dum modo cerebral e frio – exceção feita a Villa-Lobos, que mesmo nos seus mais delirantes arroubos modernísticos jamais esqueceu sua condição de seresteiro _ de maneira que depois duma dose substancial de música moderna eu senti a necessidade de remergulhar nos Clássicos.

Esta claro que, em matéria de gosto musical, como no resto, tenho cá às minhas manias que nem sequer tentarei justificar. Se deixarmos de lado a musica de câmara de Beethoven e de Brahms., praticamente salta do século dezoito para o vinte, sem tomar muito conhecimento de Chopin, Schubert e Schuman. Heresia? Já me disseram isso. Não saberia explicar a que se passa comigo com relação a esses três, compositores. Não me retiro da sala quando se toca algo de sua autoria. Posso até escutar a peça com relativo prazer, mas verdade e que permaneço desligado da música, não «recebo a mensagem» e – palavra! não me passa pela cabeça comprar o disco em que ela foi gravada. Com Liszt e Paganini nem quero conversa. Não são nada boas minhas relações com Saint-Saens, Mendelssohn ou Berlioz, embora reconheça o «gênio» deste último. Por quê? Pura idiossincrasia.

.

Se hoje me fizessem a famosa pergunta sobre a ilha deserta, eu responderia que se tivesse de escolher discos com músicas de um único compositor para me acompanhar no exílio, eu responderia sem hesitar que levaria comigo as de Bach, pois acho que as obras do Mestre contêm todas as vitaminas necessárias a uma equilibrada dieta musical.

.

Abomino a musica descritiva. Nos meus tempos de Cruz Alta prometi um dia a uma jovem forasteira um disco com a Dança Macabra e expliquei-lhe a meu modo o que a musica pretendia representar: um baile de esqueletos sobre sepulturas, a chocalhar dos ossos, a Morte a tocar o seu violino e, no fim do poema, o canto do galo anunciando a aurora. Ocorreu, porém, que não consegui a disco prometido e, em troca, mandei à moça a Canção da Índia, sem entretanto avisa-la da substituição. A senhorita, sugestionada pela minha descrição, me assegurou no dia seguinte que tinha ouvido a musica e visto os esqueletos, a Moura Torta, a matracar dos ossos, clarinar do galo e o clarear do horizonte … Descobri um dia que e muito bom escutar música deitado no soalho. Tem-se assim a impressão de que se ouve a melodia com o corpo inteiro, desde a sola dos pés ate ao couro cabeludo.

Mozart me parece «sentar» muito bem numa noite de inverno – se possível com a neve a cair lá fora – ou então numa manhã de sol, o céu e ar lavados e polidos pelo vento e a chuva da noite anterior. E para certos serões quando pende do firmamento uma lua cheia amarelada, o ar esta morno e rescendente a jasmim ou junquilho (bom, escolha cada um a sua flor!) creio que a instrumento mais indicado para se ouvir e a oboé ou a corno inglês. Para noite de lua cheia, em verão ou inverno? Clarineta. E o piano? Para qualquer tempo.

.

Os sons tem cores? Para mim a voz da flauta e cor de vidro. A da clarineta nos graves e dum azul carregado que vai passando par outros matizes dessa cor até transformar-se nos agudos numa espécie de noturna prata. O som do oboé me parece verde. O dos violinos, dourado. O do violoncelo? Duro fosco, folha seca, mel queimado. O pistão passa por todos tons de vermelho, desde o de sangue coalhado (eranlas cinco de la tarde, las cinco en punto de la tarde) subindo até ao encarnado vibrante de sangue vivo ou ao laranja metálico. A voz do fagote e escura, quase negra, e parece sublinhar o que diz o resto da orquestra. Um solo de fagote me dá a impressão dum homem gordo resmungando, conspícuo consigo mesmo. E os trombones? Talvez falem pardo-amarelado, com ocasionais pinceladas de ocre ou carmim. E as trompas? Confesso que hesito entre a roxo, o azul e a púrpura. Mas esta claro que tudo isto e pura literatice, e a música não deve ser nem boa literatura.

.

o solo de oboé da Tocata da Páscoa, de Bach, me lembra um pastor sentado no alto dum outeiro, a traçar contra um céu azul no ar arabescos sonoros, dum bucolismo um tanto triste mas docemente resignado.

.

Não conheço melodia mais outonal que a do Quinteto para clarinete e cordas de Brahms.

Andei longo tempo de relações cortadas com Beethoven. Um dia, sincero comigo mesmo, conclui que esse absurdo boicote de minha parte tinha sua origem no fato de que a musica do Velho bole demais com minhas aguas interiores.

.

Se e dia de chuva, ponho no afiai um disco de Debussy e de súbito o ambiente físico fica todo irisado. Jamais esquecerei uma noite de luar, em pleno inverno gaúcho, em que fiquei a escutar o quinteto para c1arineta e cordas de Mozart, com o nariz encostado na fria vidraça duma janela, através da qual eu via no centro de meu pátio, uma alta pereira, imóvel e nítida a luz do luar.

.

Uma noite, em 1960, no Constitution Hall, em Washington, poucos meses depois da morte de Villa-Lobos, a Orquestra Nacional interpretou o seu Choros n. 10, e quando o coral de negros da Howard University rompeu a cantar o Rasga o Coração, meu coração se rasgou de alto a baixo, e, pensando no amigo morto, não pude conter o pranto.

Certo domingo, durante uma das missas na igreja de Notre-Dame, em Paris (um homem que ama a música não pode ser totalmente herege) ouvindo o seu órgão tocar com fanfarras um preludio de Bach, me senti erguido pela melodia até ao teto e depois andei voando como um anjo leigo por cima da cabeça dos fiéis e me atomizei numa explosão de cores nas grande rosáceas do templo.

.

Outra emoção inesquecível foi a que senti uma noite chuvosa de primavera na catedral de Chartres, quando no seu recinto a Orquestra Filarmônica de Berlim, regida por H. von Karajan, tocou a Sinfonia n. 8, de Bruckner. Vi uma catedral de sons construir-se aos poucos dentro do ventre da de pedra.

.

Os semanticistas aconselham-nos a escutar música sem verbaliza-la. Tenho tentado isso, mas raramente com resultados. positivos. Porque a coisa não e nada fácil. Somas vitimas de hábitos associativos inevitáveis. Uma melodia quase sempre nos evoca um momento de nossa vida passada, uma situação psicológica qualquer, uma ou muitas faces humanas, lembranças de vozes, espectros de vividas sensações e reprimidos desejos – e lá está a nossa memória a borbcletear (come perdão da metáfora) teleguiada pela fantasia.

.

Os verdadeiros «entendidos»; da música a são os seus maridos legítimos. Os que pouco ou nada sabem como eu podem dar-se ao luxe de ser apenas amantes da bela senhora, dados a frequentes infidelidades e incompreensões – o que, no entanto, não os torna menos sinceramente apaixonados.

Descobri um dia um condutor de orquestra sinfônica que odeia a música. Para esse homem é uma tarefa técnica, come se ele fosse o sargento instrutor de sua companhia. Nas noites de concerto só uma coisa ele muda: o uniforme.

.

Nunca como em nossos dias se estudou tanto e com tamanha penetração o problema da comunicação entre os seres humanos. Há muito se vêm proclamando que o romance esta em artigo de morte, Outros vão mais longe: afirmam que a literatura mesma agoniza por deficiência instrumental, pois linguagem que temos usado até agora é superficial, primária.

Escreve o critico George Steiner que a linguagem tem fronteiras com três outros «modos de expressão»: a luz, a música e o silêncio. Sinto-me incapaz de produzir luz, não tenho conhecimentos técnicos de música, de sorte que, se quiser cruzar alguma fronteira, a do silêncio.

.

Seria uma tolice poética imaginar que as pessoas se possam comunicar cotidianamente por meio da música, mas creio, isso sim, que quando a palavra e as frases par passadas, ocas ou inexpressivas, não conseguem descrever estados de alma demasiadamente sutis – essa é a hora de recorrer à música. Certas composições de Bela Bartok retratam à maravilha o caos espiritual do mundo moderno. Nenhum convalescente conseguiu exprimir com palavras o que Beethoven diz com musica no quarteto famoso em que um convalescente da graças a Deus por estar vivo.

.

A música, como uma espécie de esperanto melódico, poderia ajudar os homens e as nações a se compreenderem melhor e viverem em paz. As plateias dos Estados Unidos aplaudem com delírio as orquestras sinfônicas russas que tocam em seus teatros. O povo soviético sente cada vez mais forte a fascínio da música a americana, principalmente a do jazz. É nessas horas de confraternização através das artes plásticas em geral e da música em particular que vem à tona de cada homem, seja qual for a sua nacionalidade, o que ele tem de melhor dentro de si, distinguindo-o dos animais irracionais.

.

E por isso que eu não desespero da possibilidade duma paz definitiva sobre a Terra. No dia em que os homens despertarem para a realidade de que podem cantar em coro, sem a necessidade de pronunciar sequer uma palavra, seja em que língua for – eles compreenderão que pertencem à mesma espécie, são irmãos em Deus, na Arte, no Amor, seja no que for! – e concluirão que a única resposta à destruição total é a greve geral contra todos os conflitos armados. Nesse dia, talvez remota mas não impossível, a guerra se tornara obsoleta definitivamente, uma feia, trágica e absurda peça de museu.

—-

* Erico Verissimo ‘A música e eu’ (introdução). / Elementos da Linguagem Musical. de Bruno Kiefer. Editora Movimento; INL-MEC, 1973 / 5ª ed., 1987

Sobre o livro | Elementos da Linguagem Musical – Bruno Kiefer

Os elementos da linguagem musical são tratados na obra sem a rigidez das definições, com o valor de seu caráter e função alcançado. No livro a história é mencionada a partir da música, do que ela significou como arte ao longo do tempo. Os oito capítulos falam do ritmo musical no mundo e na história, de música e língua, de melodia, polifonia, harmonia e orquestra. Edição antiga. Capas e páginas levemente amareladas com algumas marcas do tempo.